حاجة النفوس إلى محبة الله وعبوديته

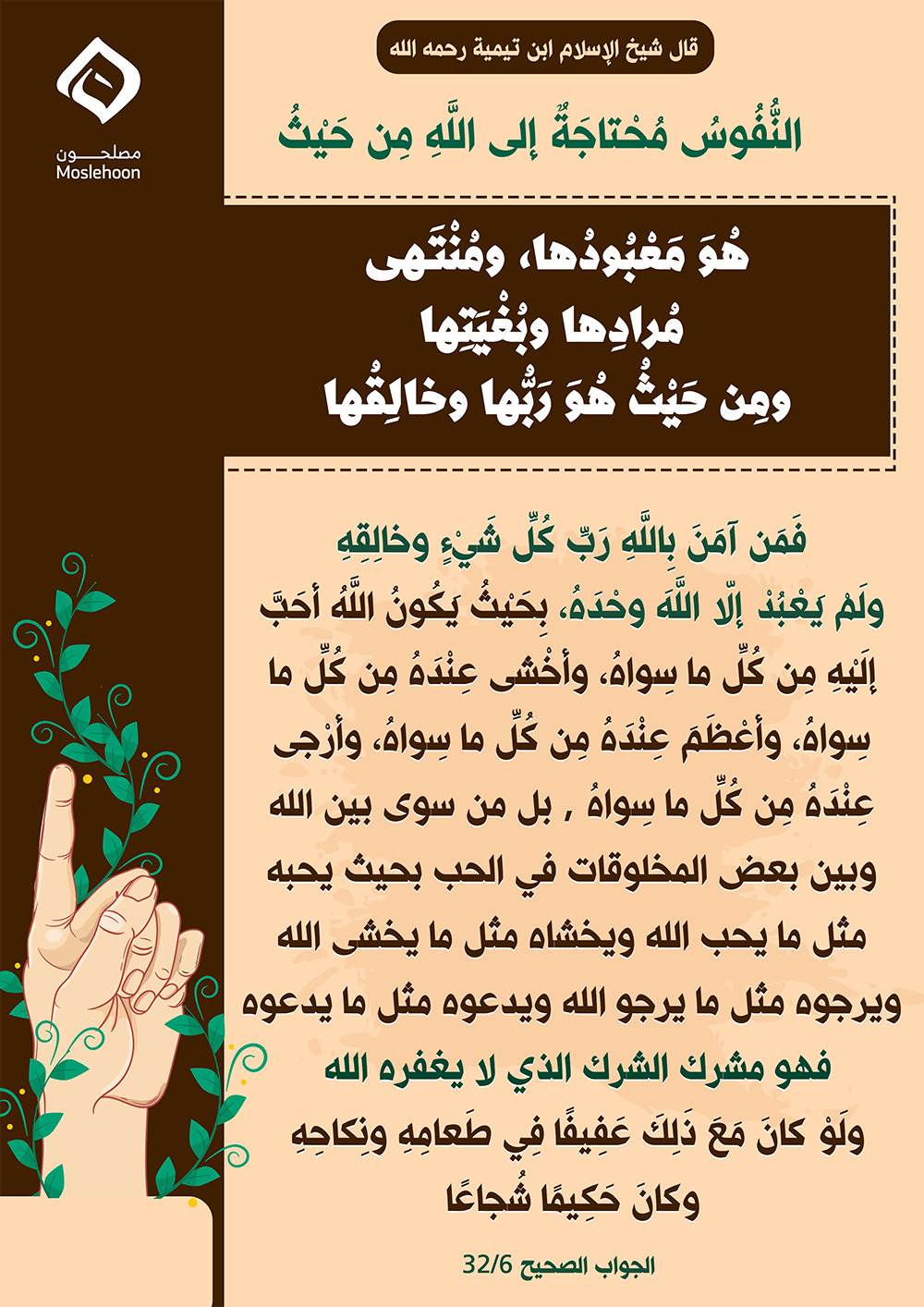

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:

“النفوس محتاجة إلى الله؛ من حيث هو معبودها ومنتهى مُرادها وبغيتها، ومن حيث هو ربّها وخالقها، فمن آمن بالله ربّ كل شيء وخالقه، ولم يعبد إلا الله وحده بحيث يكون الله أحبّ إليه من كل ما سواه، وأخشى عنده من كل ما سواه، وأعظم عنده من كل ما سواه، وأرجى عنده من كل ما سواه، بل مَن سوَّى بين الله وبين بعض المخلوقات في الحبّ بحيث يحبُّه مثل ما يحبّ الله، ويخشاه مثل ما يخشى الله، ويرجوه مثل ما يرجو الله، ويدعوه مثل ما يدعوه؛ فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله، ولو كان مع ذلك عفيفًا في طعامه ونكاحه، وكان حكيمًا شجاعًا” (الجواب الصحيح 6/32)